中学生にとって、オタク活動は日々の楽しみや自己表現の一環ですが、その一方で「お金の使いすぎ」が保護者や本人にとっての悩みになることも。

オタク趣味は魅力的な世界を提供してくれる一方で、特に中学生はまだ金銭感覚が未熟なため、計画性を持ってお金を使うのが難しい年代です。

この記事では、中学生がオタク活動にどれだけお金を使っているのか、その実態を解説していきます。

さらに、中学生ならではの心理的要因や、周囲の影響がどのように浪費につながるのかを深掘りしつつ、効果的な対策や親子間のコミュニケーションの重要性にも注目します。

中学生ながらお金の使いすぎに悩んでいる人や、その保護者の方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

中学生オタクのお金使いすぎの実態

中学生の間で広がるオタク活動は、推しを応援する喜びや友達との共有を通じて大きな満足感をもたらします。

しかし、その裏側では、「どれくらいお金を使っているのか?」「そのお金の出どころは?」といった懸念が保護者や本人の中で高まることもしばしばです。

ここでは、中学生がどれくらいの金額を推し活に費やしているのか、以下の3つのポイントについて具体的に解説していきます。

- 中学生の推し活平均支出は年間12000円

- 高校生女子になるとより高額傾向

- 親が心配する子供の資金源

それぞれの項目について見ていきましょう。

中学生の推し活平均支出は年間12000円

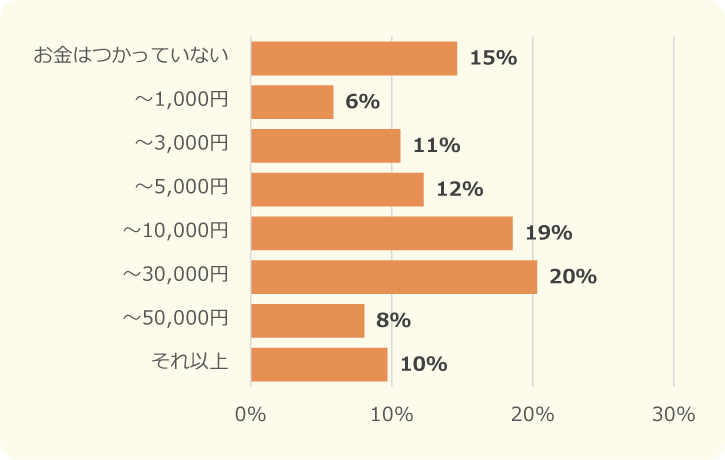

中学生のオタク趣味にかかるお金は、年間12,000円・月1,000円前後という支出が平均的とされています。

これは、調査でも明らかになっており、以下のグラフから中学生の推し活支出は月額約1,000円前後であることが読み取れます。

つまり、毎月わずか数点のグッズ購入やデジタル課金を続けていくうちに、気づけば「お金を使いすぎ」になっているケースが多いのです。

例えば、1ヶ月にキーホルダーや缶バッジ、推しが出演する配信でのちょっとした課金などを計画なしに繰り返すと、1,000円はすぐ消えてしまいます。

年間累計で12,000円となり、これは中学生のお小遣いがほぼそのまま消える金額です。

月1,000円・年間12,000円という中学生オタクの平均的な支出は、少額に見えても限られたお小遣いを丸ごと使い果たす、使いすぎ状態に繋がりやすい数字です。

まずはこの金額を基準として、自分やお子さんの推し活支出が適切かどうかチェックすることが大切です。

高校生女子になるとより高額傾向

高校生になると、オタク活動にかけるお金の使いすぎが中学生の頃より顕著になり、支出額が大幅に増加する傾向があります。

高校生はアルバイトが可能になり、自由に使えるお金が増えることが大きな要因です。

また、移動範囲の拡大やイベント参加の機会が増えることで、推し活にかけるコストが高まりやすくなります。

中学生の頃は親の管理下で制限されていた出費が、高校生では自己判断に委ねられるため、計画性のない消費が増えることも特徴です。

高校生女子のオタク活動には、自由なお金と行動範囲の広がりが支出増加を引き起こす要因となっています。

中学生の段階から金銭感覚を育てることが、高校生になってからの「お金の使いすぎ」を防ぐための重要なステップとなります。

親が心配する子供の資金源

中学生のオタク活動に使われるお金の資金源は、保護者にとって大きな懸念事項です。

お金の使いすぎが子供の健全な成長に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

中学生がオタク活動に必要な資金を得る手段は主に、お小遣い、お年玉、そして親に「必要なもの」と説明して追加でもらう場合です。

しかし、親の知らない間に課金したり、危険なアルバイト情報に興味を持つ例も報告されています。

こうしたケースでは子供の金銭感覚がさらに歪み、使いすぎがエスカレートする可能性があります。

以下は、推し活の資金の得方について述べているXの投稿です。

投稿のように、推し活のために手を出してしまう中学生もいるようです。

子供がどのようにしてお金を得ているのかを親子で共有し、家庭内での透明性を保つことが、子供を「お金の使いすぎ」や危険な行動から守る鍵となります。

定期的に収入と支出について話し合い、適切な金銭感覚を育む環境づくりが重要です。

なぜ中学生はオタク活動にお金を使いすぎるのか?

中学生のオタク活動におけるお金の使いすぎは、多くの家庭で共通の悩みです。

なぜ中学生という年齢が、推し活や趣味に多くのお金を費やしがちなのでしょうか。

ここでは、以下の3つのポイントを解説していきます。

- 熱中しやすいオタク趣味の特性

- 周りの影響や情報過多

- 金銭感覚の未熟さと計画性の欠如

それぞれの項目について見ていきましょう。

熱中しやすいオタク趣味の特性

中学生がオタク活動においてお金を使いすぎる背景には、オタク趣味そのものが持つ特性が関係しています。

特に、「限定」「今だけ」「推しに貢ぎたい」といった心理的な要因が、消費行動を後押ししています。

オタク趣味はその性質上、強い感情を伴いやすく、熱中することで満足感や幸福感を得ることができます。

中でも限定品や期間限定のイベントなどは特別感があるため、子供達に「今買わないと後悔する」という衝動を引き起こしがちです。

また、推しへの応援を形にしたいという思いから、グッズ購入や課金を優先することもあります。

これが結果的に、お金の使いすぎに繋がるのです。

オタク趣味には人を引き込む特性があり、中学生がその魅力に夢中になるのは自然なことです。

しかし、限定や今だけという要素に踊らされないよう、冷静にお金を使う意識を育てることが必要です。

それがお金を使いすぎない推し活の第一歩になります。

周りの影響や情報過多

中学生がオタク活動においてお金を使いすぎる要因の一つは、周囲の影響とSNSなどからの情報過多です。

他人の行動や情報が消費を後押しする大きな要因となっています。

中学生は、友達やSNSで目にする情報から大きな影響を受けやすい年齢です。

例えば、友達が新しいグッズを購入している話題や、SNSでの「買ってよかった」「推しに貢ぐのは当然」といった投稿が、購入意欲を掻き立てます。

また、SNSで頻繁に流れるセール情報や新商品のリリース告知が、計画性のない衝動的な購買行動を引き起こすことも少なくありません。

以下は、SNS上の情報について述べているXの投稿です。

投稿のように、周りの人の推し活の様子に影響を受ける人も数なくないでしょう。

中学生にとって、周りの影響や情報過多は、支出を増やす大きなトリガーとなります。

そのため、本当に必要かを考える習慣や、情報との適切な距離感を学ぶことが重要です。

これにより、お金の使いすぎを防ぎ、健全なオタク活動を楽しむことができるでしょう。

金銭感覚の未熟さと計画性の欠如

中学生がオタク活動でお金を使いすぎてしまう原因の一つに、金銭感覚の未熟さと計画性の欠如も考えられます。

限られたお小遣いを効率的に使うという視点がまだ十分に育っていないため、目の前の欲望に流されやすい傾向があります。

中学生の多くは、貯金して将来の大きな買い物に備えるといった考え方が苦手です。

お金を使う際の優先順位を考える習慣がまだ身についておらず、その場で欲しいものに対して即決でお金を使ってしまうことが多いのが特徴です。

また、小遣い帳をつける習慣がないため、自分がどれだけ使ったのかを把握できず、気づかないうちにお金を使いすぎる結果となることもあります。

中学生にとって、金銭感覚や計画性を育むことは、お金の使いすぎを防ぐための重要なステップです。

支出の記録をつける習慣や、購入前に本当に必要かを考える意識を持つことで、健全なオタク活動が可能になります。

以下は、小遣い帳をつけているという方のXの投稿です。

親から、小遣い帳をつけさせられているといった声も多くみられますが、使い過ぎ防止や計画性を養うためには、良い方法の一つかもしれません。

これらのスキルを身につけることは、将来に向けた大切な準備とも言えるでしょう。

お金を使いすぎる中学生への具体的な対策

中学生がオタク活動に熱中することは決して悪いことではありませんが、お金を使いすぎる状態が続くと、家庭内の負担や子供自身の金銭感覚の未熟さが問題になることがあります。

こうした課題に対処するには、具体的な対策を講じることが必要です。

ここでは、お小遣い制度の見直しや計画的な使い方をはじめとして、以下の3つの対策を紹介していきます。

- お小遣い制度の見直しと計画的な使い方

- 親子で話し合う推し活費用のルール作り

- 節約術を身につける

- お金を借りる危険性を知る

それぞれの項目について見ていきましょう。

お小遣い制度の見直しと計画的な使い方

中学生のお金の使いすぎを防ぐためには、家庭ごとに適したお小遣い制度を見直し、計画的な使い方を習慣づけることが重要です。

中学生の多くは、もらったお小遣いを全て自由に使える状態にあり、無計画に消費しがちです。

このため、適切なルールを設けることで、自然と金銭感覚や計画性を身につけられる環境を整える必要があります。

例えば、一定の金額を月毎に渡す月額制や、手伝いの報酬として追加でもらえる成果報酬制など、柔軟な制度が効果的です。

このように、お小遣い制度を見直すことは、お金の使いすぎを防ぎ、中学生に健全な金銭感覚を育てるための第一歩です。

親子で話し合いながら使い方を見える化し、計画的な消費習慣を身につけることで、推し活をより充実したものにすることができます。

親子で話し合う推し活費用のルール作り

中学生のお金の使いすぎを防ぐためには、親子で推し活費用に関するルールを話し合い、無理なく続けられる仕組みを作ることが重要です。

推し活は楽しいものですが、無制限にお金を使わせるのはリスクがあります。

一方で、親が頭ごなしに制限を設けると、子供が不満を感じたり、親に隠れて消費をする原因になることもあります。

そのため、子どもの主体性を尊重しつつ、双方が納得できるルールを作ることが大切です。

以下は、推し活に使うお金のルールについて述べているXの投稿です。

投稿のように、推し活は自分のお金でやりくりするというルールを決めている方も少なくないようです。

親子で話し合ってルールを作ることは、子供が計画的にお金を使えるようになるだけでなく、親子間のコミュニケーションの向上にもつながります。

中学生が楽しく、無理のない範囲で推し活を続けるために、親子でオープンに意見を交換する場を設けることが大切です。

節約術を身につける

中学生が推し活を楽しみながらもお金を使いすぎないためには、日常の中で実践できる節約術を身につけることが重要です。

限られたお小遣いの中で推し活を楽しむためには、賢く節約する工夫が必要です。

無駄な出費を抑えたり、代替手段を活用したりすることで、同じ金額でもより多くの楽しみを得ることができます。

特に、使い方を工夫することで満足感を得つつ、金銭感覚を養う良い機会にもなります。

例えば、友人と協力してグッズをシェア購入したり、中古品を活用、自分でオリジナルグッズを手作りすることで、費用を削減しながら個性的な楽しみ方を見つけることができるでしょう。

節約術を取り入れることで、お金の使いすぎを防ぎながら推し活をより充実させることが可能です。

子供自身が節約の工夫を楽しむことで、自然と計画的な金銭感覚を育むことにも繋がります。

これらの方法を参考に、親子で節約のアイデアを共有し合うのも効果的です。

お金を借りる危険性を知る

中学生がお金を使いすぎた結果として「借りる」という選択肢に安易に手を出すのは非常に危険です。

お金を借りることのリスクを早い段階でしっかり理解させることが重要です。

中学生はまだ収入源が限られており、自分で借りたお金を返す手段がほとんどありません。

「ちょっとだけ貸して」「来月返すから」といった軽い気持ちで親や友達からお金を借りることが習慣化すると、将来的に借金へのハードルが低くなってしまいます。

さらに最近ではSNSやネット上で「未成年でも借りられる」などと謳う危険な個人融資や後払いアプリに引き込まれるリスクもあり、非常に注意が必要です。

お金を借りる=未来の自分への負担であることを、中学生のうちからしっかり理解させることが大切です。

親からの前借りであっても習慣化すると危険です。

子供には「足りない時は相談する」「我慢する」という選択肢を教え、健全な禁煙感覚を身につけさせることが、お金の使いすぎによるトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

中学生オタクがお金を使いすぎないためにすべきこと

中学生がオタク活動を楽しむこと自体は素晴らしいことですが、お金を使い過ぎてしまうと、家族や本人にとって大きな負担になります。

だからこそ、どうすれば楽しく、無理なく推し活を続けられるかを考えることが大切です。

ここでは、中学生自身ができる工夫や意識の持ち方に焦点を当てて、以下の3つのポイントに関して解説していきます。

- 無理のない範囲で楽しむ

- 自己管理能力を高める

- 親とのコミュニケーションを大切にする

それぞれの項目について見ていきましょう。

無理のない範囲で楽しむ

中学生がお金を使い過ぎずにオタク活動を楽しむためには、無理のない範囲で推し活を続ける意識が大切です。

推し活=お金をかけるものと考えがちですが、実際お金をかけずとも楽しめる方法はたくさんあります。

中学生はまだ経済的に自立していないため、使えるお金に限りがあります。

だからこそ、できる範囲で応援する姿勢を持つことが、健全な推し活の第一歩です。

また、お金を使わない=冷めたファンではないという価値観を持つことも重要です。

例えば、グッズやイベントにお金をかけず、SNSで推しの魅力を紹介したり、自分で描いたイラストを投稿したりして応援することもできるでしょう。

以下は、推し活の考え方について述べているXの投稿です。

投稿のように、推しにお金を使うことが推し活の全てではありません。

例えば、グッズやイベントにお金をかけず、SNSで推しの魅力を紹介したり、自分で描いたイラストを投稿したりして応援することもできるでしょう。

さらに、友達と語り合ったり、無料コンテンツを楽しんだりすることで、しっかりと推し活の満足感を得られるかもしれません。

このようにお金を使い過ぎなくても、工夫次第で十分にオタク活動は楽しめます。

大切なのは、自分にとって無理のない範囲で「推しを応援すること」。

その姿勢が長く楽しく推し活を続けるための土台となるのです。

自己管理能力を高める

中学生がお金を使い過ぎないためには、日常の中で自己管理能力を高めることがとても重要です。

中学生はまだ金銭感覚が未熟な時期で、目の前の欲に流されやすく、何にどれだけ使ったのかを意識しないままお金を使ってしまうことがよくあります。

そのため、お小遣いの収入と支出をきちんと把握し、使い方を振り返る習慣を身につけることで、無駄な出費を防ぐ力が養われます。

例えば、ノートに毎週のお小遣いの使い道を記録するようにして、「何に使ったのか」「それは本当に必要だったのか」を振り返ることで、徐々に衝動買いが減り、計画的に使えるようになるかもしれません。

記録をつけるのは面倒に思えるかもしれませんが、短期間でできて効果は大きく、続けるうちに自然と金銭感覚が整っていきます。

このように、自分でお金の流れを管理することは、お金の使いすぎを防ぐための基本です。

自己管理能力を高めることは、オタク活動だけでなく、今後の生活全般にも役立つ大切な力となります。

少しずつでいいので、記録する・振り返る習慣を始めてみましょう。

親とのコミュニケーションを大切にする

中学生がお金を使い過ぎないためには、日頃から親とのコミュニケーションを大切にすることが欠かせません。

親にお金の使い道や推し活の内容を隠してしまうと、誤解やトラブルにつながりやすくなります。

一方で、「どうしてそのグッズが欲しいのか」「何にどれだけ使いたいのか」をきちんと伝えられれば、親も理解しやすくなり、納得した上で応援してもらえる可能性が高まります。

また、普段からオープンな関係性を気づいておくことで、困った時に相談できる安心感も得られます。

親とのコミュニケーションは、お金の使いすぎを防ぐだけでなく、安心してオタク活動を楽しむための土台になります。

「話しても無駄」と思わず、自分の気持ちを伝える努力をすることで、きっと理解は深まっていくはずです。

親子で気持ちを共有しながら、楽しく推し活を続けていきましょう。

中学生オタクのお金使いすぎのまとめ

ここまで、中学生オタクのお金の使いすぎに関する実態や原因、そして具体的な対策について詳しく紹介してきました。

中学生の推し活は平均で年間約12,000円ですが、使い方によってはそれ以上になることも珍しくありません。

特に、SNSや友人からの影響を受けやすく、金銭感覚や計画性がまだ十分に育っていない中学生にとっては、無意識のうちにお金を使いすぎるリスクが高まります。

だからこそ、家庭でのお小遣い制度の見直しや、親子でのルールづくり、節約術の習得、そして「お金を借りる危険性」についての理解が必要です。

お金を上手に使いながら、自分らしく推し活を楽しむ力は、中学生のうちから少しずつ育てていけるものです。

この記事を参考に、「楽しく、賢く」推し活と向き合う第一歩を踏み出してみてくださいね。

コメント